Laboratorio Alte Valli - Cuore innovativo

Qualche tempo fa il giornalista Mario Calabresi nella newsletter Altre/Storie ha raccontato la storia di suo bisnonno, il giavenese Carlo Tessa, che il 30 novembre del 1925 fu licenziato dalla Fiat perché si era rifiutato di prendere la tessera del partito fascista. Di qui iniziò una storia imprenditoriale di grande successo, poi conclusa nel 1962 a causa di un tragico incidente stradale.

Mario Calabresi, giornalista e scrittore, è stato direttore de La Stampa dal 2009 al 2015 e de La Repubblica dal 2016 al 2019. Nel 2020 ha fondato la società di produzione di podcast Chora media, .

Riportiamo alcuni stralci di questo racconto, che ci pare interessante per ricostruire il clima politico e sociale di un secolo fa a Torino e nelle nostre valli:

Il 30 novembre 1925 cadeva di lunedì. Alla Fiat, al Lingotto, quella mattina si svolgeva la premiazione degli operai più fedeli.

Carlo entra per l’ultima volta nell’ufficio che divide con l’altro capofficina, guarda le due scrivanie, i tre tavoli da disegno con i cavalletti, gli scaffali con tutti i progetti e svuota il piccolo armadio guardaroba in cui teneva i vestiti di ricambio. Riempie una borsa e si congeda.Il fascismo è riuscito nell’operazione di cacciarlo, di epurare dalla fabbrica chi rifiuta di prendere la tessera del partito fascista e lo fa nell’esatto momento in cui si appuntano le medaglie ai meritevoli. È un segnale necessario per il regime, sono passate poche settimane dalla visita di Mussolini in Piemonte e gli operai lo hanno accolto con un fragoroso silenzio. I suoi gerarchi schiumano di rabbia e pensano immediatamente che il gelo della fabbrica vada punito.

Carlo varca il cancello da solo. Fuori però trova la prima sorpresa, una dozzina di operai lo sta aspettando. Si sono licenziati. Lo abbracciano. Vogliono andare a lavorare con lui. Fanno insieme pochi passi e arrivano alla panetteria di fronte alla fabbrica, e qui Carlo non può credere ai suoi occhi. In vetrina sono esposte due pergamene. La prima è alta un metro, tutta dipinta a mano, con la scritta: “A Tessa Carlo, gli operai della Diatto-Fiat affezionati al loro capo officina” e duecentonovantanove nomi. (...)

Ma non sono solo gli operai. Accanto c’è una seconda pergamena, più piccola e orizzontale, quella dei dirigenti: “A Carlo Tessa, che per venti anni dedicò il suo forte ingegno e la sua impareggiabile attività alla direzione dell’officina, i tecnici della Fiat sezione materiale ferroviario memori offrono”.

Qui ci sono 22 firme e la data: Torino, 30 novembre 1925.

Carlo Tessa era il padre di mia nonna Maria e quelle due pergamene mi seguono da quindici anni. Ora compiono cento anni e ho pensato di recuperare quella storia che avevo ricostruito nel mio libro “La mattina dopo”.

Negli anni ho ricostruito la storia di suo padre, di quel bisnonno che preferì perdere il lavoro piuttosto che iscriversi al fascismo. E quella scelta poi fu la sua fortuna e diede il via a una nuova vita piena di intuizioni e soddisfazioni.

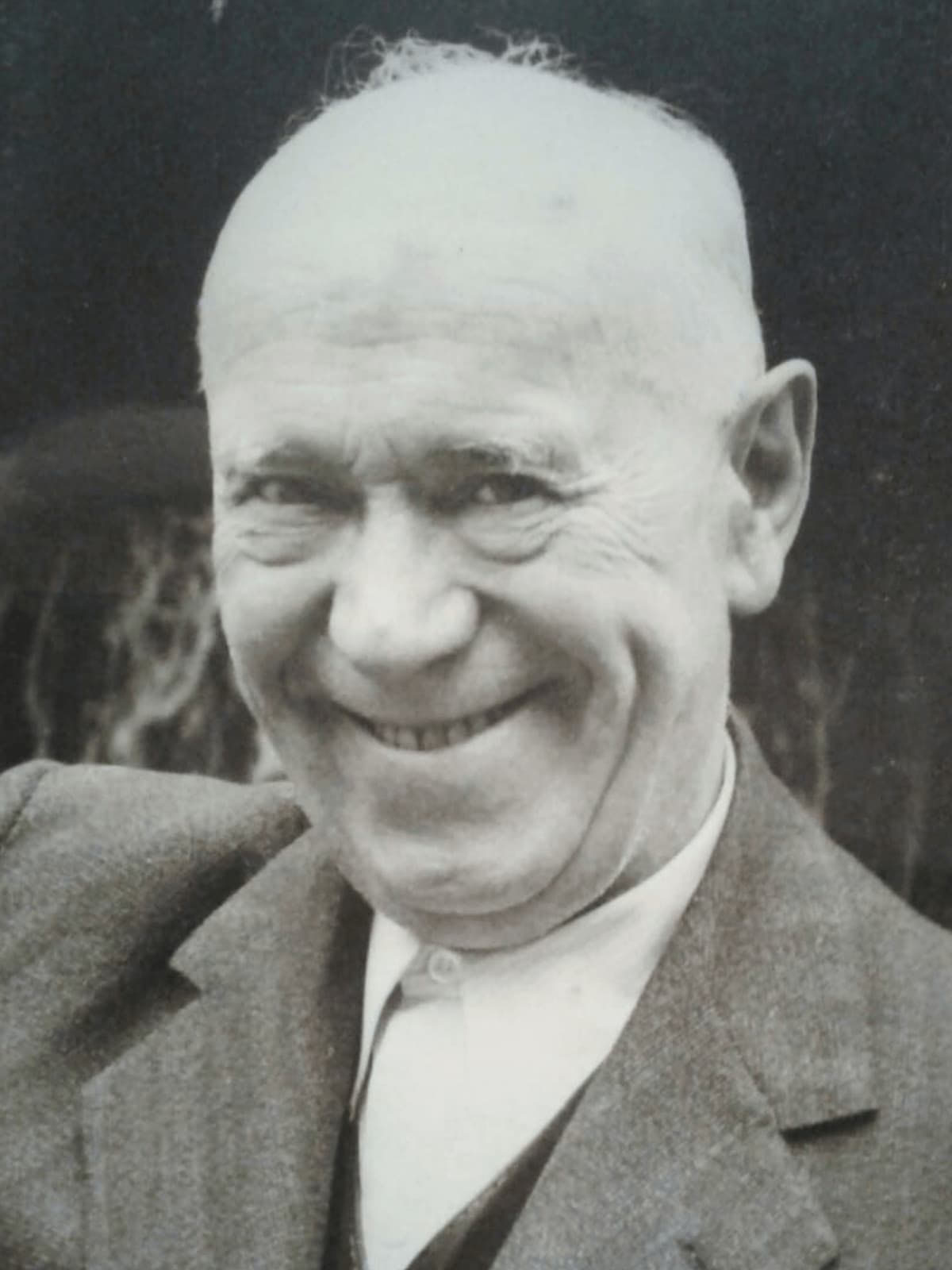

Carlo Tessa

Carlo Tessa era nato a Giaveno, in Val Sangone, nel 1887, il padre Giovanni era uno scultore del legno, la madre Maria Gioana aveva uno di quegli empori dove si vendeva di tutto: zucchero, caffè, frutta, formaggi, carta, matite, prodotti di merceria e calendari.

Aveva tre fratelli e quattro sorelle, ma lui era l’unico sposato. Due dei maschi erano preti, le quattro femmine erano una sorta di suore laiche, sempre vestite di nero, che hanno vissuto sempre insieme nella casa di famiglia. Anche lui sembrava destinato a diventare sacerdote, ma venne rapito dal fascino delle macchine e della modernità e abbandonò il seminario.

La foto del matrimonio di mia nonna Maria e mio nonno Mario che ritrae a destra Carlo Tessa sorridente .

Fin da bambino, finita la scuola, faceva il garzone di bottega e consegnava la spesa ad una marchesa che viveva in un grande palazzo con il parco che nel 1926 donò al paese e che oggi sono la villa e il parco comunale di Giaveno.

Il senatore Giovanni Agnelli frequentava la casa, un giorno la contessa gli presenta il ragazzino che stava facendo il ginnasio nel seminario arcivescovile. Carlo, rapito dall’auto del senatore, gli chiese cosa dovesse studiare per lavorare alla Fiat e lui gli disse di fare studi da perito e aggiunse: “E poi presentati da noi”. Per sua fortuna in paese c’era un ingegnere illuminato che aveva lasciato la sua casa per fare una scuola di disegno tecnico. Convinse i genitori che i voti religiosi non facevano per lui e si iscrisse alla scuola da perito tecnico industriale.

Nel 1905, appena compiuti 18 anni, si trasferì a Torino ma non ebbe bisogno di andare a cercare Giovanni Agnelli: il lavoro era ovunque, la città era in vorticosa trasformazione, ogni giorno apriva una nuova officina ed era cominciata la sfida tra la carrozza e l’auto.

In quel primo decennio del Novecento in centro c’erano ancora dieci negozianti di cavalli, venticinque maniscalchi e ben trentaquattro “affitta cavalli e vetture”. Alla fine della Grande Guerra saranno la metà. Carlo venne subito assunto alla Diatto, fabbrica che costruiva carrozze per treni e tram, ma che stava per lanciarsi anche nella produzione di automobili sportive. (...)

Carlo Tessa

Riesce ad evitare di andare al fronte nella Prima Guerra Mondiale, grazie al fatto che lavora in un settore strategico, quello della costruzione delle vetture ferroviarie, ha la fortuna di rimanere a casa dove era appena diventato padre di mia nonna.

Proprio nell’ultimo anno di guerra, nell’autunno del 1917, la Fiat acquisisce la Diatto e crea il suo polo ferroviario. Carlo, che aveva appena compiuto trent’anni, era diventato da poco capofficina e con il passaggio aveva conquistato il diritto a trasferirsi con la famiglia al primo piano di una villetta dell’azienda. Mia nonna ricordava esattamente il profumo di una grande pianta di glicine che si arrampicava sul balcone, ma anche la paura che arrivò in casa pochi anni dopo – siamo alla fine dell’estate del 1920 – con le rivolte operaie e l’occupazione della fabbrica.

Carlo era un convinto anticomunista, aveva idee liberali ed era contrario all’occupazione, la loro villetta venne presa di mira, prima con sassate alle finestre poi con colpi di fucile. Per molte notti dormirono con i materassi stesi in corridoio per non correre rischi.

La situazione torna alla normalità ma presto si presenta una nuova ideologia che pretende adesione totale, il fascismo. Carlo non ne vuole sapere, ogni sera a casa ripete “non voglio essere intruppato” e ai colleghi dirigenti che si stupiscono non aderisca al fascismo “portatore di ordine”, risponde che essere anticomunisti non significa essere fascisti, così come, per essere antifascisti, non è necessario essere comunisti.

È talmente convinto delle sue idee che rifiuta di prendere la tessera, nonostante gli abbiano fatto capire che quella anomalia non sarebbe stata tollerata ancora per molto.

Nel 1925 nella parte ferroviaria della Fiat c’erano due capi officina, uno per la produzione ferrosa – Carlo – e uno per il legno e le materie plastiche. Quest’ultimo era bolognese, fascista della prima ora, sapeva che Carlo non era iscritto e un giorno di fine ottobre decise di denunciare la cosa al partito: «Non è possibile che uno che non ha la tessera comandi tanti operai». La direzione torinese del partito, subito dopo la visita di Mussolini, andò da Giovanni Agnelli e ne chiese il licenziamento.

Carlo venne convocato la mattina dopo. La trascrizione del loro colloquio è quella che mia nonna recitava a memoria. In quel momento lei aveva dieci anni e rimase sconvolta dal discorso che il padre fece a tavola, la sera, e che si concluse con l’annuncio che insieme al posto di lavoro avrebbero perso anche la casa.

Quel colloquio alla Fiat si svolse in piedi e fu molto veloce, il senatore gli disse: «Ti devo chiedere una cosa, ma so già cosa mi risponderai: vuoi prendere la tessera del fascismo?». Lui, che se lo aspettava, rispose: «No, e ho capito che me ne devo andare». Allora Agnelli a sorpresa gli disse: «Non posso tenerti ma ti conosco da venticinque anni, so come lavori, apri una tua azienda e io ti darò lavoro, diventerai un fornitore della Fiat».

«Non me lo posso permettere: lei paga dopo due o tre mesi e io non ho abbastanza soldi per far partire l’attività, comprare i materiali e pagare lo stipendio agli operai». «Non è un problema: comincia pure, fai la fattura alla fine del primo mese e il direttore te la visterà personalmente, così vai alla cassa e te la pagano subito».

Carlo quella sera è sconvolto, sa che entro un mese sarà fuori dalla fabbrica e fuori di casa, ma insieme sente l’orgoglio di non aver piegato la testa e l’adrenalina che gli provoca l’idea di diventare imprenditore.

Così, prima ancora di uscire dalla Fiat, va a registrare il suo marchio: le Martellerie Carlo Tessa, l’atto fondativo porta la data del 6 novembre 1925.

Il giorno che doveva segnare la sua fine invece segna un nuovo inizio. Farà fortuna, aprirà una piccola officina e le commesse non mancheranno. Le cose andranno bene, tanto che nel 1932 aprirà una fabbrica più grande, con 50 operai, nello spazio che oggi è occupato dalle opere d’arte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Sugli spazi della fabbrica aperta da Carlo Tessa nel 1932 oggi sorge la sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Continuò a stare lontano dal Regime e il suo antifascismo era lucido e lungimirante, era convinto che il regime avrebbe fatto la guerra e ripeteva: “Una dittatura prima o poi si fa sempre prendere dalla voglia di conquista e di espansione e Mussolini ci porterà in guerra”.

Così nel 1938 arrivò a casa con tre biciclette per le figlie, la più grande Maria – mia nonna – aveva 23 anni, Rosa la seconda ne aveva 15 e Gianna 10. Erano un lusso. Gianna, che è ancora viva, ricorda perfettamente il momento e la raccomandazione: «Ci disse che dovevamo imparare subito a usarle bene e ad andare veloci, per essere autonome quando sarebbe scoppiata la guerra. Gli risposi che avevamo l’auto, una delle poche allora, ma lui rispose: “In macchina non ci lasceranno andare, queste bici saranno la vostra salvezza”».

Organizzò tutto, senza paura o mania, insieme alla guerra immaginò la crisi e il razionamento del cibo, così comprò una cascina al confine tra la provincia di Torino e quella di Cuneo, con un grande orto, le galline e alberi da frutta. C’erano mele, pere, pesche e anche un bellissimo albero di cachi che era una rarità.

Poi all’inizio del 1939, con i soldi guadagnati in quel decennio, affittò un magazzino e lo riempì di lamiere di rame. Le lasciò lì per tutta la guerra, prevedendo che quello poi sarebbe stato il suo tesoro. Nel 1942 perse la casa per i bombardamenti e nell’estate successiva anche la fabbrica venne completamente distrutta dalle bombe inglesi. Si ritirarono nella cascina in campagna.

Alla fine della guerra aprì il magazzino e, in tempi di penuria di materie prime, in pochi giorni vendette tutto. Il valore delle lamiere era moltiplicato e con quei soldi ricostruì la fabbrica nel cuore del quartiere San Paolo.

Il dopoguerra fu un periodo meraviglioso di ritorno alla vita, prese subito la commessa per una parte del telaio della Vespa e qualche anno dopo anche per la Lambretta, a metà degli Anni Cinquanta produceva parafanghi e cofani della Fiat 600. I dipendenti raddoppiarono, diventando un centinaio.

Il ritaglio de “La Stampa” del 9 dicembre 1962, dall’archivio storico del quotidiano.

Guidò la sua azienda per trentasette anni, fino al giorno dell’Immacolata del 1962. Nel tardo pomeriggio, verso le 18, uscì a fare una passeggiata, c’era molta nebbia ma voleva comprare una colonia e cercare dei regali per Natale, non tornerà più a casa. Sulla Stampa del giorno dopo, a pagina 2 c’era una sua grande foto con il titolo: “Venti automobilisti si sono rifiutati di caricare la vittima di un incidente”. Il sommario spiegava: “Dopo un quarto d’ora uno si è fermato. Il ferito, un industriale di 75 anni è morto appena giunto in ospedale”.

Era stato investito da una Fiat 500 mentre attraversava sulle strisce, scaraventato sull’altro lato della strada aveva picchiato violentemente la testa. La sua avventura umana era finita. Lo seppellirono a Giaveno, nella tomba di famiglia insieme ai genitori.

Di questa storia mi restano le due pergamene e, incredibilmente, è ancora in piedi anche l’edificio che aveva ospitato la fabbrica. È un reperto industriale in mezzo ai palazzi, di fronte al supermercato Bennet. È deserta, ha qualche vetro rotto, ma è ancora in piedi. Sembra una balena spiaggiata.

Ma soprattutto mi restano le ultime parole di mia nonna sul coraggio di dire dei No e la lezione che ogni caduta può avere una ripartenza, può aprire possibilità nuove e inattese. (...)

Mario Calabresi

.jpg?v=638657977839392031)