Laboratorio Alte Valli - Cuore innovativo

Si dice che il tipico spirito piemontese avesse come propria filosofia l’understatement, e come propria parola d’ordine, il motto: “Esageroma nen…”. Se questo era lo spirito, possiamo capire quanto fosse all’antitesi di esso l’essere un Blagheur.

Chi è il «Blagheur»? La parola, la ritroviamo anche nella lingua francese come «Blagueur», ma il «Blagueur» francese e il «Blagheur» piemontese, non sono esattamente la stessa cosa: potremmo dire che si tratta di un esempio di quello che gli anglosassoni, linguisticamente, definiscono “a false friend”.

Ma, che significa, esattamente «Essi ‘n blagheur», essere un blagheur?

Nel mondo dei Puffi il«Blagheur» sarebbe probabilmente il Puffo Vanitoso, in piemontese invece il "Vocabolario Piemontese-Italiano, del Sacerdote Michele Ponza", definiva il «Blagheur» come un «Gascon, Pistafum, Fanfaron, Millantatore, Arcifanfano». Le stesse parole, erano usate dal "Gran Dizionario Piemontese-Italiano, compilato dal Cavaliere Vittorio Sant’Albino": «Arcifanfano, Smargiasso, Millantatore, Spaccone, Trasone; prendesi anche per semplice Ciarlone, Chiacchierone, Parolajo, Parabolano, Spacciator di parole».

Al «Blagheur», veniva associato il verbo «Blaghé», ossia «Smargiassare, Fare lo Smargiasso, Millantarsi, Trasoneggiare, Arcifanfanare, ed anche semplicemente Chiacchierare o Anfanare, cioè aggirarsi in parole vane e inconcludenti». Per il "Glossario Etimologico Piemontese, del Maggiore Dal Pozzo", il «Blagheur» era semplicemente il millantatore.

In verità nell’uso comune, indipendentemente dai vocabolari, «Blagheur» viene usato in due accezioni, una negativa, e una positiva. Quella negativa, definiva « Blagheur» una persona che si comportava con boria, sussiego o alterigia, avendo un’esagerata concezione di sé, ma risultando fondamentalmente un pallone gonfiato; quella positiva, usata in senso scherzoso, era invece legata ai verbi «Blaghé» (o, anche, «Porté la blaga»), che significa “essere compiaciuti di se stessi”. Si poteva «Blaghè» (o «Porté la blaga») perché si è indossato un vestito nuovo ed elegante, o perché si viene ammirati per una posizione raggiunta (e questo dà piacere).

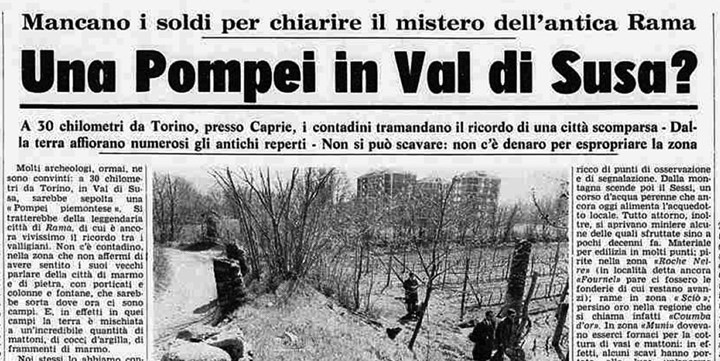

Una "Blague à Tabac", in uso fin dal XVIII secolo.

Nella lingua francese, il significato di «Blague», era del tutto diverso. Il significato più antico, concreto, era per definire un oggetto: la «Blague à Tabac», l’antico sacchetto di tela o di cuoio portato dai gentiluomini per conservare e trasportare del tabacco.

L’altro significato, astratto, era usato in sei accezioni diverse del verbo. Nella prima, «Blaguer», era utilizzare una eloquenza verbosa e mistificatrice, una «Faconde creuse, hâbleuse ou mystificatrice», e il «Blagueur» era un ciarlatano, che ti ubriacava di parole, ma che alla fine mostrava il nulla.

Nella seconda, «Blaguer» era il possedere una vivacità divertente o burlona, una «verve amusante ou railleuse», ed il «Blagueur» era un conversatore dall’umorismo scoppiettante. Nella terza, «Blaguer» significava organizzare scherzi («Plaisanteries»), ed il «Blagueur» era un incorreggibile burlone.

Simile era la quarta: il «Blagueur» era un buffone, e la «Blague» la buffonata. In questo senso, quando si voleva richiamare all'ordine qualcuno, lo si ammoniva: «Ce n'est pas une blague!», ossia, "È una cosa seria!".

Nella quinta accezione, la «Blague» era intesa come «Raillerie», derisione. In questo senso, la si intendeva sia in senso negativo, che in positivo. Per esempio Gustave Flaubert, che metteva in ridicolo la società francese del suo tempo, veniva definito come «Flaubert, ce gros blagueur de toutes les glories humaines».

Nel 1808, Charles-Louis d' Hautel, riportava «Blaguer» e «Blagueur» (“Dictionnaire du Bas-Langage ou des Manières de Parler Usitées parmi le Peuple") come termini appartenenti alle «locutions basses et vicieuses que l’on doit rejeter de la bonne conversation». Il «Blagueur», per Charles-Louis d' Hautel, era un «Menteur, Hableur, Fanfaron, Persiffleur, Mauvais plaisant». Di conseguenza, il «Blagueur» francese («Personne qui dit, qui raconte des blagues, des mensognes»), non è né quello che in italiano viene definito “sbruffone”, e neppure il vanitoso piemontese.

Al significato piemontese di «Blagheur», come espresso nel Sant’Albino, si avvicina invece il provenzale «Blagaire». Ne “Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français, embrassant les divers dialectes de la Langue d’Oc moderne” di Frédéric Mistral, apprendiamo che il «Blagaire» in Occitania è fondamentalmente un grande chiacchierone inconcludente, ossia (come dice il Sant’Albino), un «Ciarlone, Chiacchierone, Parolajo, Parabolano, Spacciator di parole».

Collegati al «Blagaire», oltre al verbo «Blagà» (che viene tradotto con «Bavarder», ossia “chiacchierare”), vi sono i sostantivi «Blagado», (che significa “una lunga chiacchierata”, ovvero un “long bavardage”), e «Blagàgi» (che è l’azione di “bavarder”).

Ma allora, se in Francia il «Blagueur» non è lo sbruffone o lo smargiasso, come vengono chiamati costoro nella lingua di Molière? Con tre termini, che con la «Blague» non c’entrano niente: «Vantard», «Grande gueule», e «Esbroufeur».

In effetti, i dizionari etimologici francesi riportano che: «Le terme de “blague” n'est cependant attesté en français qu'en 1721».

E allora, se il termine “blague” non è attestato dalla lingua francese che dal 1721, e se il «Blagheur» piemontese è una persona che si comporta con boria avendo un’esagerata concezione di sé, come potremo chiamare «Blagheur» Luigi XIV, uno dei più grandi «Blagheur» della Storia, che i Torinesi ebbero la ventura di dover (loro malgrado) conoscere molto bene, ma che il destino volle fare morire nel 1715?

,%20che%20i%20Piemontesi%20avrebbero%20definito%20il%20blagheur%20per%20antonomasia,%20morto%20prima%20che%20la%20parola%20entrasse%20in%20uso.jpg)