Laboratorio Alte Valli - Cuore innovativo

“Tabaleuri” è un termine piemontese dal suono simpatico, che condividiamo con la lingua provenzale.

Chi è il “Tabaleuri”? I vocabolari lo traducono come «Uomo sciocco, sempliciotto». Un verso di Angelo Brofferio, nelle sue “Canzoni Piemontesi” del 1839, dice: «Coi tabaleuri d’ Fransa, coi solt, coi Casimir, scusandse del mal ’d pansa, a peulo andé fè ‘n gir».

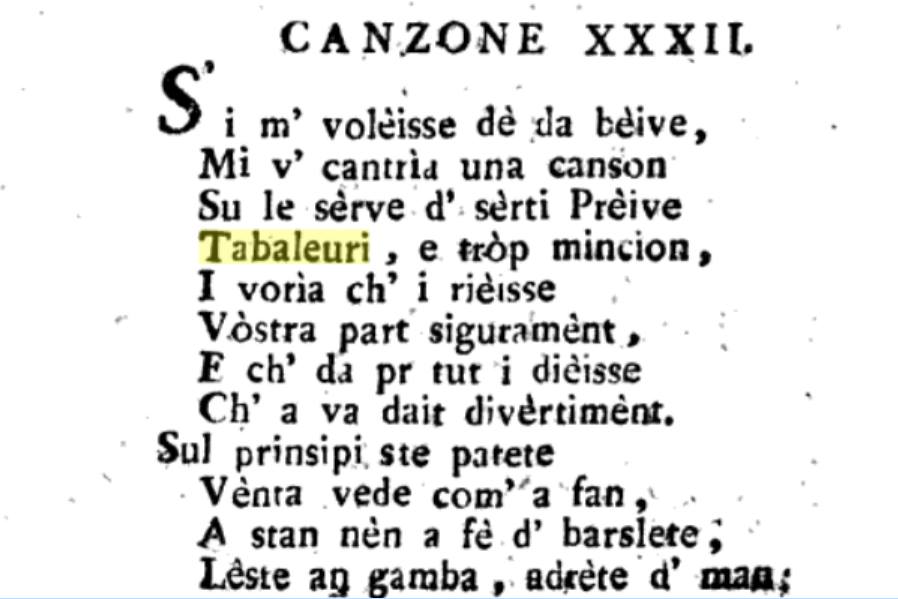

“Poesie Piemontesi del P. Ignazio Isler, Trinitario della Crocetta presso Torino”. Torino, 1811.

Amedeo Peyron, “Favole Pièmonteise: Pöetiche, Critiche, Leterarie e Moraj”, Turin, 1830.

In Provenza, la grafìa di questa parola è “Tabalori”. Frédéric Mistral, ne “Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français”, definisce il “Tabalori” come un uomo «Imbécile, nigaud, niais», e lo stesso fa Simon-Jules Honnorat nel suo “Dictionnaire provençal-français, ou Dictionnaire de langue d'oc ancienne et moderne” del 1847.

Qual è l’etimologìa di questo lemma? Mistral, nel suo “Tresor”, nota la presenza, con significato simile, dell’antico termine italiano “Tambellone” che, oltre a designare una specie di mattone piatto e refrattario usato per rivestire l’interno dei forni, significava anche, in senso derisorio, «Scimunito, dappoco». (Vedi il Dizionario della Crusca, nell’edizione del 1840).

Simon-Jules Honnorat fa invece derivare questo termine dal nome latino dei suonatori di timpani: «Ce mot parait venir du basse latin “Tabelerius”, qui bat du tambour».

Forse gli antichi suonatori diventavano scemi a forza di udire del fracasso? Non lo sappiamo. Sappiamo che però, curiosamente, nel XIX secolo il termine “Tabalori” era usato anche nel milanese e nel bolognese.

“Al Pentameron. Traduziòn dal napolitan in lèingua bulgnèisa”. Bologna, 1839.

Infatti, il lemma compare sia nel “Vocabolario milanese-italiano” di Francesco Cherubini (1814), sia nel “Vocabolario compendiato tascabile del dialetto bolognese” di Giuseppe Toni (1850), e sia nel “Vocabolario Bolognese co' sinonimi Italiani e Franzesi compilato da Claudio Ermanno Ferrari” (1820).

Troviamo “Tabalori” anche nella traduzione in bolognese del “Pentameron” di Giovambattista Basile (“Al Pentameron, d’ Zvan Alessi Basile o sia Zinquanta Fol detti da dis donn in zeinqu giornat”), edita nel 1839.

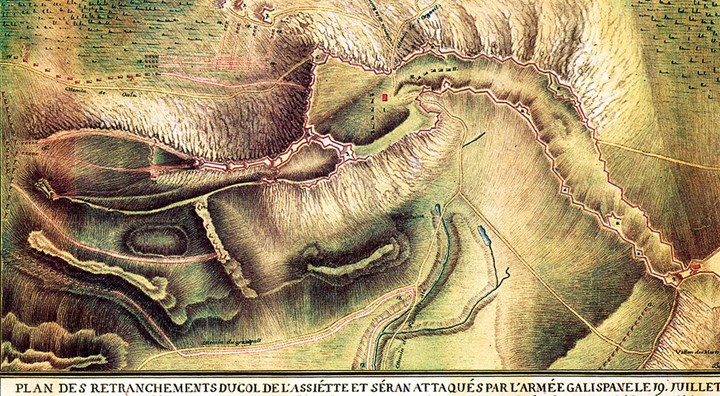

Secondo il "Glossario etimologico piemontese del Maggiore Dal Pozzo" (1888) il termine “Tabalori” è presente anche nel romancio parlato in Engadina. Ma come può essere pervenuto un termine non francese ma addirittura provenzale, in questi idiomi geograficamente lontani dalla Provenza?

Forse un tempo, nonostante la mancanza dei social network, i nostri mondi non erano così distanti.

Il termine è comunque ancora ben vivo nell’occitano di Nizza, come testimonia la rivista “Annales Littéraires de l'Université de Besançon”, ed è ancora ben compreso, visto che lo si utilizza in “Nouòça, amour e cinemà”, una commedia in lingua niçoise andata in scena proprio a Nizza non molto tempo fa.

Ma per finire in letizia, non posso non citare un verso di una canzone di Ignazio Isler, il parroco della Crocetta che amava esibirsi nelle osterie con le sue poesie burlesche. “Se darete da bere a questo cantore, lui avrà il piacere di cantarvi una canzone dove si parla delle serve di certi preti, sempliciotti e un po’ minchioni…”: «Si m’ voleisse dè da bèive / Mi v’ cantrìa una canson / Su le serve d’ sèrti Prèive /tabaleuri e tròp mincion / I voria ch’i rièisse / vostra part siguramènt / e ch’ da pr tut i dièisse / Ch’a va dait divèrtiment».

![]()

In copertina: Bobalicon (Sciocco), di Francisco Goya.

In questo caso il termine spagnolo "bobalicon" sembra più in assonanza con l'italiano "babbione"...