Laboratorio Alte Valli - Cuore innovativo

Il termine ramassin (o ramasin) evoca immediatamente la dolcezza delle marmellate, delle crostate che lo vedono protagonista, della frutta sciroppata, ma anche soltanto del gustoso frutto, prodotto da una varietà di susina diffusa quasi esclusivamente nel territorio piemontese.

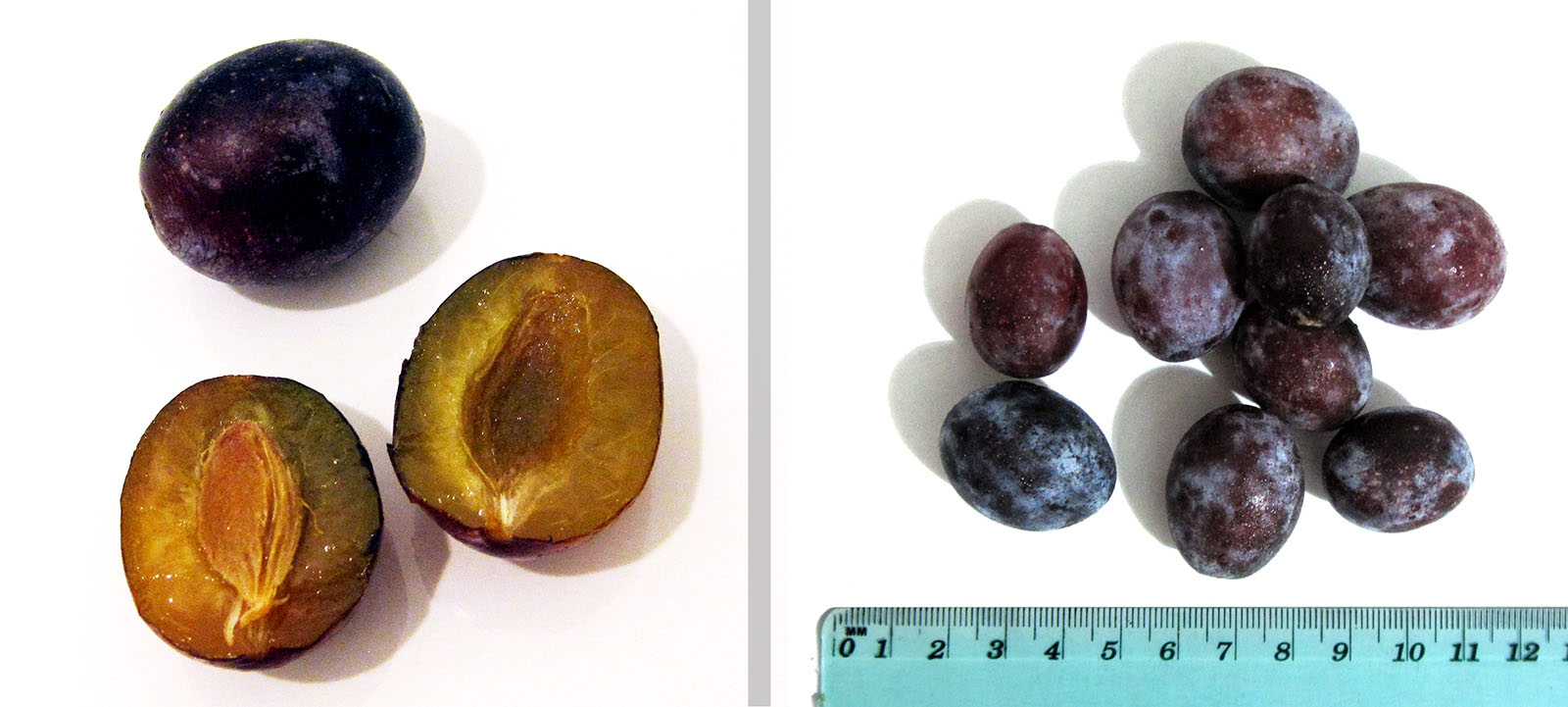

Poco più grande di un’oliva, il Ramassin è una piccola susina di circa 1,5 per 3 centimetri, di forma ovale, che a seconda della varietà assume una tonalità dal giallo ambrato al blu fino al viola intenso. Il suo gusto caratteristico ha un “bouquet” particolare, differente da quello delle altre prugne.

Chi abita in Piemonte è abituato a trovare i “Ramassìn” d’estate, sui banchi dei mercati, e non ci fa caso più di tanto, ma nel resto d’Italia è un frutto quasi sconosciuto.

In effetti esso cresce solo nella provincia di Torino, nel Monferrato e nella provincia di Cuneo, nonché nelle zone della Riviera di Ponente e della Provenza che confinano con questa, e ha la buccia velata da una pellicola di cera bianca, che le altre susine non hanno.

La coltivazione del ramassin è prerogativa di microclimi collinari, ma essendo una pianta poco esigente in fatto di cure colturali ed interventi fitosanitari e resistente al freddo, può essere coltivata fino ad oltre 1.200 metri di altitudine senza problemi. Inoltre il ramasin si adatta bene alle varie tipologie di terreno. Il frutto

Il ramassin favorisce la regolarità intestinale oltre ad abbassare il livello di costerolo e gli zuccheri nel sangue. In virtù del suo apporto di calcio e fosforo, il ramasin aiuta a mantenere in salute denti ed ossa. Contiene circa 35 calorie per ogni 100 grammi di prodotto fresco, quindi è uno spuntino salutare mediamente calorico.

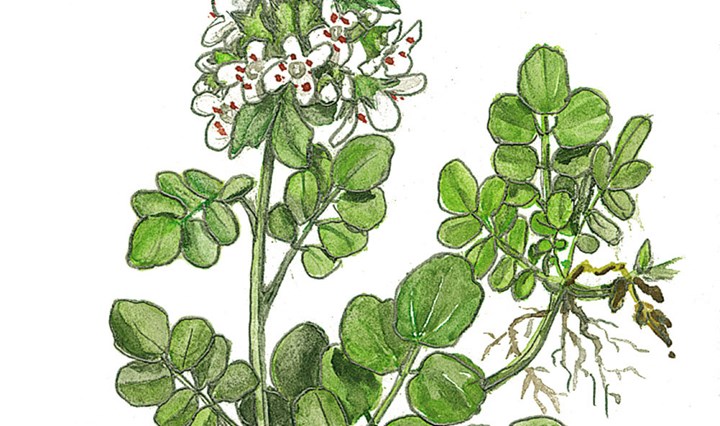

La maturazione del ramassin avviene abitualmente a luglio, ma può proseguire fino a fine agosto. La fioritura di ramasin, che avviene in genere tra fine marzo e la prima decade di aprile, ammanta la pianta di bellissimi fiori bianchi.

Fioritura di susino.

L'origine del nome

Nei vocabolari ottocenteschi, il “Ramassìn” viene chiamato “Darmassìn”: dunque, “Ramassìn” sarebbe un’alterazione popolare del termine originario (passando attraverso la forma intermedia "Armassìn"). Ma che significa, “Darmassìn”? Secondo la spiegazione dei vocabolari, significherebbe Damaschina, ossia “Prugna di Damasco”.

In verità, la "Prugna di Damasco" non è tipica del Piemonte ma è presente in diverse varietà in molte parti d’Europa (“Damassine” e “Damasson” in Francia, “Damassolo” in Provenza, “Damasceno” o “Ciruela damascena” in Spagna, addirittura “Damson” in Gran Bretagna).

Tuttavia, basta analizzare ciascuna di queste singole varietà per vedere che sono molto più grosse dei nostri “Ramassìn”, e ognuna di esse ha un gusto differente. La bizzarria della prugna inglese “Damson” (che nell’antico inglese troviamo denominata “damascene”, “damesene”, “damasin”, “damsin”) è che, al contrario di tutte le altre prugne, ha proprietà astringenti, invece che lassative.

I Ramassin (a destra) messi a confronto con le susine.

Comunque, il nostro “Ramassìn” ha una particolarità che tutte queste susine non hanno: esso non si può raccogliere sull’albero, ma deve essere raccolto direttamente sul terreno quando, una volta maturo, cade a terra staccandosi dal ramo. Anche in questo il “Ramassìn” assomiglia all’oliva.

Infatti, similmente agli ulivi, le piante di “ramassìn” vengono circondate con delle reti a maglie fitte, che hanno il compito (oltre che di facilitare la raccolta) di impedire che il frutto si deteriori al contatto con il terreno.

Quando giunsero da noi i “Ramassìn”?

Benchè si dica che ad introdurre la “Prugna di Damasco” dalla Siria furono i Romani (che la chiamavano “Prunum damascenum”), io credo che il “Ramassìn” fosse preesistente: il “Prunum damascenum” dei Romani è infatti ben diverso dal nostro “Ramassìn”.

Il Dizionario Universale, pubblicato nel 1753 a Venezia, scriveva: «Le prune migliori ci furono arrecate da Damasco, e ritennero il nome della propria patria, donde di rado se ne fa venire oggidì. Il frutto, che abbiamo sotto questo nome, non è altro che la “Pruna Gallica” stimata la “Prunus Damascena”. Se ne fa seccare in Francia una gran quantità, e poi via si porta; è più grossa, e più dolce, dell’ordinaria “pruna”». Nonostante ciò, leggendo dei testi italiani, ho visto sostenere che il “Ramassìn” venne importata nelle nostre terre dai Saraceni.

Alcuni testi francesi, parlando invece genericamente della “Damaschina” e dimenticando completamente l’opera dei Romani, sostengono che «La prune de Damas a étée importée en Europe par un Comte d’Anjou, qui l’a découverte à Jérusalem, lors de la Cinquième Croisade, vers 1220».

Alcune prugne “Damassine”, accanto all’acquavite che da essa viene prodotta in Svizzera (nel Cantone del Jura) e in Francia (nella Franche-Comté). Come si vede, hanno forma e dimensioni diverse rispetto al nostro “Ramassìn”.

In ogni modo, io continuo ad essere convinto che il “Ramassìn” sia l’evoluzione di una prugna selvatica assolutamente autoctona (esattamente come gli Inglesi pensano sia avvenuto per la loro “Damson”). D’altronde, non vi sarebbe niente di strano: esistono anche altre specie di prugne assolutamente endèmiche di un determinato territorio. Per esempio, a un centinaio di chilometri da Torino, troviamo il “Pruno di Briançon“.

Il “Pruno di Briançon“, (detto, in latino, "Prunus brigantiaca" e, in francese, oltre che “Prunier de Briançon“ o “Prunier des Alpes“, anche “Marmottier“ o “Affatoulier“) è un curioso pruno selvatico, che nasce soltanto lungo tutta la valle della Durance (nei dipartimenti delle Hautes-Alpes e Alpes-de-Haute-Provence) e nel Piemonte al confine con il Delfinato.

Questo albero (che prospera spontaneo) dà delle piccole prugne gialle, grandi più o meno come un “Ramassìn”. Esse però non possono essere mangiate crude, ma diventano edibili soltanto se cotte e trasformate in marmellata.

La particolarità di quest’albero è che da esso si ricavava l’Olio di Marmotta, (detto in francese “Huile de Marmotte” o “Huile d'Afatous”), un olio commestibile, utilizzato in cucina per condire e ricavato spremendo i noccioli di queste prugne, esattamente come l’olio di noci o di nocciole.

Leggi anche: L’olio di Marmotte: un condimento che si otteneva dai frutti del Pruno di Briançon

Esso veniva adoperato anche in Val Susa (ricordiamo che l’olio d’oliva si diffuse in Piemonte, terra del burro, soltanto tra XIX e XX secolo, grazie all’intraprendenza dei commercianti oleari liguri, che iniziarono a spedirlo per ferrovia). Invero, come riporta un testo francese, l’ultimo frantoio per olio di marmotta cessò la sua attività a Susa un'ottantina d’anni fa: «il y avait des moulins à huile de marmottes sur toutes les Alpes du sud; le dernier a fermé à Suse en 1940». Oggi lo chiameremmo un prodotto di nicchia.

Non credo che molti piemontesi conoscano l’olio di marmotta. Ma credo che molte meno persone conoscano un altro prodotto di nicchia, pur essendo esso reperibile a soli venti chilometri dal capoluogo.

Sto parlando della “Brigna Purin-a” o “Brigna ‘d San Gioann”, una piccola susina, grande quanto una grossa oliva, che cresce soltanto nel territorio di Pavarolo. Essa, misconosciuta ai più (ma non a Francesco Garnier Valletti, che la raffigurò nel suo “Museo della Frutta”) è la protagonista, a giugno, della locale “Fèra d'la Brigna Purin-a".

Alcune riproduzioni ottocentesche di susine, realizzate da Francesco Garnier Valletti.

Ai tempi di Francesco Garnier Valletti, i Torinesi potevano trovare, sulle loro tavole, anche una prugna, oggi scomparsa, che portava il vezzoso nome di "Euv ëd Pita" (uovo di tacchina). Consultando i vocabolari ottocenteschi, scopriamo anche che a metà ottocento arrivava in Piemonte la “Mirabelle”, una susina francese che scomparve dai mercati torinesi per oltre un secolo, e che ci ha riportato in questi ultimi tempi la globalizzazione. All’epoca, in Piemonte, le “Mirabelles” erano denominate “Darmassìn dôrà”.

Trovo impareggiabile, però, il modo in cui qui chiamavano le prugne secche: "Ciàpe d’ Darmassìn", letteralmente le “Chiappe di damaschina”. Mi chiedo (scherzo…) se il riferimento ai glutei possa essere fatto ascendere ad una peculiare qualità del “Ramassìn”, che la distingue dalla prugna comune. Infatti, a causa della dose al suo interno decisamente più alta di fibre, sorbitolo e ossifenisatina (una sostanza utilizzata nei purganti) è la prugna più lassativa di tutte.

1 Dizionario Universale di Medicina, di Chirurgia, di Chimica, di Botanica, di Notomia, di Farmacia, d'Istoria Naturale & C, tradotto dall'Originale Inglese, dai Signori Diderot, Eidous, e Toussaint, Venezia, 1753.

.jpeg?v=638657961344150355)